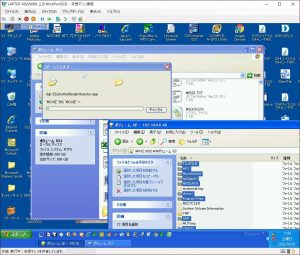

Win10のPCとTeraSationのiSCSIドライブを接続してWindowsXPのデータ移行を実施した。

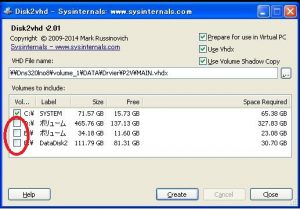

Windows XPの移設の最終段階は、データドライブの移行作業である。もともと、移行先のPCには、250GBしか容量がなかったことと、まとめてD,E,Fまで含めて取得するとVSSがエラーになって、Cドライブのデータが取得できなかった。このため、D,E,Fのチェックを外してCドライブだけデータ取得した。しかし、WindowsXPのマシンは、Dドライブに主要なデータがあり、これを移動させないと終わらない。当初の案は、NASに全部のデータを置いてHyper-Vが参照すればよいと思っていたけど、Disk2VHDのCドライブのVHDファイルをNASに置いた状態で、Windowes XPがまともに動作できなかった。

PCのローカルドライブに物理環境から入手したCドライブの内容を移動すると動作した。ローカルドライブみなしのところにVHDファイルを置かないと駄目なようだ。動かすようにするには、ローカルPCの容量を大きくするか、iSCSIを導入してネットワーク経由でディスクをマウントする形の2つが考えられる。ローカルPCはSSDなのでいまさらHDDへ改装するのは嫌だし、大容量のSSDも高価なので手が出なかった。そうなると、iSCSIの導入になるけど、これって、コンシューマーモデルでは使わない機能なので、法人モデルで使える機能なので、意外に高価なことが分かった。しかし、あとで容量を増やしたり使い勝手が良いので使いたかった。ヤフオク見ていると、TeraSatationの法人モデルか、Windows Storage Serverを利用すれば安く導入できそうだった。ジャンクなNASの導入の始まりだ。

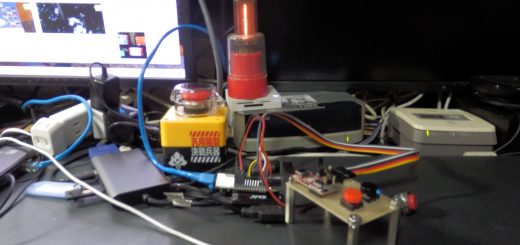

今回はTS5200Dの2ベイ版を購入した。これはテラステーションの法人モデルで、iSCSIターゲットの機能も持っているものである。完全ジャンクはHDDなしで5Kほど、ブート用のHDDがついているものだど、9Kほどだったので、手間を考えて、ブートHDD付きにして、必要なHDDは別途購入とした。今回利用するディスクは、24時間稼働できるデータセンター向けのHDDにした。ブートディスクがあるので、これを全コピーする。

これで、2TBのデータセンター用ディスクでも起動できるようになるので、差し替えて起動してみる。起動はうまくいっているが、一台目は容量が最初に入っていたコピー元の容量だし、2台目はフォーマットもしていないので、破損となっている。まずは、2台目から手を付ける。

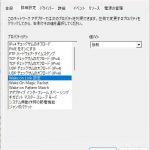

最初に2台目を再認識を実行すると未フォーマットになるので、これをフォーマットする。

フォーマットすると、2台目は正常な容量で認識される。次に電源を落とさないで、そのまま一台目の取り外しを実行する。

一台目が外すことが可能になる。これはちょっと怖いけど、2台目が生きているので大丈夫。その後再認識を実行。まだ容量は小さいまま。一台目にフォーマットを再度実施する。

これで、TeraStationは、容量の認識が正常になる。

RAID1のミラーの設定準備が整ったので、実行する。

これでRAID1になり、冗長性が担保された。iSCSIの設定を実施する。

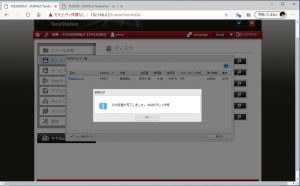

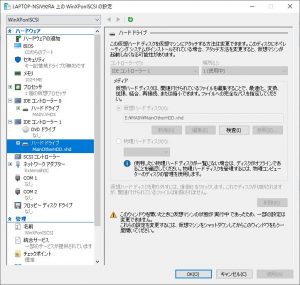

iSCSIの設定を実施する。接続情報が分かってしまうので、手順は省略。特に難しい手順ではない。これで、NotePC側へ接続する準備が整った。iSCSIイニシエーターを起動して、TearaStationと接続すると、NotePC側のローカルディスクとして認識できる。これで、TeraStationのディスクがローカルのドライブとして認識できるようなったので、Hyper-V側で、2台目のHDDとして、IDE1側に新規で700GBの領域を確保した。確保することでiSCSIのドライブに700GBのVHDファイルができる。

確保できたら、仮想空間上のWindowsXP上で、700GBのDドライブが出現するので、ディスク管理でフォーマットして仮想空間で利用できるようにする。

ネットワーク越しのNASのHDDが利用できるようになる。物理PCを起動して、仮想空間上からディスク共有して、データコピーをすればオリジナルの400GBほどのデータを引っ張ってこれる。

これで、物理環境の再現ができるようになる。HWに依存した処理はできないが大変のアプリは動くので、新たな環境でセットアップに悩むこともないのでこれはすごく便利だ。

最近のコメント